Lucinda

Williams

Americana

Woman | | | |

Album di famiglia: un viaggio nell'archivio di RootsHighway.

La discografia di Lucinda Williams negli anni 2001-2014

Sulle ali dell'entusiasmo

per la pubblicazione del doppio, monumentale

When

the Spirit Meets the Bone,

disco in grado di definire un'intera carriera,

il nome di Lucinda Williams è

tornato prepotentemente al centro della cosidetta

scena Americana. Anzi, ha reclamato una volta

di più lo scettro di regina, perché

in verità non era mai stata spodestata.

Superati i sessant'anni, l'autrice di Lake

Charles, Louisiana rappresenta una sorta di

archetipo per il genere, pilastro sul quale

poggia il suono e la scrittura di molte artiste

venute dopo di lei.

E' innegabile infatti che il corpo

di canzoni - spesso incentrate su affetti, malinconie, ricordi e naturalmente

abbandoni e morte - sviluppato a partire dal suo grande successo con Car Wheels

on a Gravel Road (1998) sia ancora oggi un tema di confronto per qualsiasi

nuova voce femminile intenda giocare la sua partita in questo campo. Forse una

sfida persa in partenza, a giudicare dalla solidità della discografia della

Williams, seppure tra alti e bassi, negli ultimi quindici anni. Ripercorriamo

allora un piccolo album di famiglia di recensioni, così come quei suddetti

dischi sono stati accolti al momento della loro uscita sulle pagine di RootsHighway.

Ci si accorge una volta di più come, caratteristica soltanto di alcuni

grandi autori, Lucinda Williams non abbia mai veramente cambiato il suo modo di

scrivere, eppure sia riuscita spesso a trovare uno spunto diverso di album in

album: ora affidandosi a nuovi musicisti, ora a diversi produttori, mantenendo

saldo il cuore del songwriting.

Il punto di svolta naturalmente è

stato il citato Car Wheels, non perché preceduto da opere meno importanti

(la maturità dell'omonimo

del 1988 o il successivo Sweet Old World, gli esordi addirittura alla fine

degli anni 70, con le incisoni folk per la Smithsonian), semmai per l'intuizione

di avere trovato una espressività completamente originale eppure classica,

che nelle tappe successive non ha fatto altro che maturare da quel canovaccio.

Sei lunghi anni di gestazione, una creazione sofferta e l'inatteso successo hanno

reso Car Wheels un preciso spartiacque: da allora infatti è arrivato il

vero e proprio riconoscimento, una certa indipendenza, che le ha permesso di realizzare

le sue idee, anche attraverso avventure discografiche non semplici, prove d'orchestra,

dovremmo dire, che ne hanno dilatato il suono originariamente roots. Fatto sta

che, dal controverso Essence, passando per l'ambizioso West, fino al recentissimo

When the Spirit Meets the Bone, Lucinda Williams ha lacerato la sua anima

di rockeuse e tormentata folksinger, indicando la strada. Impervia, dura, piena

di saliscendi dell'anima. - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

Essence [Lost Highway 2001]

Essence [Lost Highway 2001]

di Stefano

Hourria

Veniva

da un capolavoro, Lucinda Williams, da quel Car Wheels On The Gravel Road

che resta il suo disco migliore e uno dei più belli in assoluto degli ultimi vent'anni.

Sarebbe stato difficile ripetersi allo stesso livello e d'altra parte nessuno,

a partire dalla stessa Lucinda Williams, avrebbe voluto ripetere il percorso ad

ostacoli che portò, una volta arrivati in fondo, a Car Wheels On The Gravel Road.

Essence, pur mantenendo la cifra del songwriting e dell'interpretazione

di Lucinda Williams (che da allora si è ripetuta, inalterata, a livelli sempre

ottimi) è stato frutto di scelte più intimiste e di suoni più ricercati ma meno

complicati da mettere insieme di una rock'n'roll band. Una grossa responsabilità

(e una bella fetta di merito) spetta a Charlie Sexton, un musicista con una visione

molto articolata dei suoni e delle canzoni. Essence non è la sua produzione migliore

(ad oggi il posto d'onore tocca al gran lavoro fatto per Join The Parade di Marc

Cohn), ma paradossalmente infonde al disco e alla stessa Lucinda Williams una

patina di originalità rimasta unica. Veniva

da un capolavoro, Lucinda Williams, da quel Car Wheels On The Gravel Road

che resta il suo disco migliore e uno dei più belli in assoluto degli ultimi vent'anni.

Sarebbe stato difficile ripetersi allo stesso livello e d'altra parte nessuno,

a partire dalla stessa Lucinda Williams, avrebbe voluto ripetere il percorso ad

ostacoli che portò, una volta arrivati in fondo, a Car Wheels On The Gravel Road.

Essence, pur mantenendo la cifra del songwriting e dell'interpretazione

di Lucinda Williams (che da allora si è ripetuta, inalterata, a livelli sempre

ottimi) è stato frutto di scelte più intimiste e di suoni più ricercati ma meno

complicati da mettere insieme di una rock'n'roll band. Una grossa responsabilità

(e una bella fetta di merito) spetta a Charlie Sexton, un musicista con una visione

molto articolata dei suoni e delle canzoni. Essence non è la sua produzione migliore

(ad oggi il posto d'onore tocca al gran lavoro fatto per Join The Parade di Marc

Cohn), ma paradossalmente infonde al disco e alla stessa Lucinda Williams una

patina di originalità rimasta unica.

Se lo si guarda in retrospettiva,

Essence è un capitolo speciale nella sua discografia (World Without Gravity, Little

Honey sono molto più legati a Car Wheels On The Gravel Road che ad Essence; forse

è West quello che gli si avvicina di più) con quel suono rarefatto e stratificato

che Charlie Sexton ha organizzato attorno alle tracce iniziali che Lucinda Williams

incise con Bo Ramsey. Non è l'unico a seguirla da vicino, visto che gli altri

musicisti coinvolti sono Jim Keltner, Tony Garnier, David Mansfield, Jim Lauderdale,

Reese Wynans, Gary Louris. Tutti nomi ben conosciuti che garantiscono gli effetti

voluti da Charlie Sexton: atmosfera, profondità, tensione. Con una maniacale cura

del dettaglio, molte idee, una grande selezione di canzoni (da Lonely

Girls a Broken Butterflies) e un

"paesaggio" sonoro affascinante, Essence è un disco da riscoprire e da coltivare

con pazienza e scrupolo, così come è stato composto (e dopo Car Wheels non si

poteva fare di più).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

World Without Tears [Lost Highway 2003]

World Without Tears [Lost Highway 2003]

di

Fabio Cerbone

Lucinda

Williams è una donna molto coraggiosa: non ci sono calcoli nelle sue canzoni,

è tutto così vero, spoglio e crudo da fa pensare a una artista assolutamente pura.

World Without Tears nasce sotto il segno di queste considerazioni,

tanto è sincera e trasparente la musica che contiene. Non ama mediazioni la nostra

Lucinda e sarà per questo che oggi nessuno, ma proprio nessuno, riesce a cantare

l'amore come lo fa lei, mettendo a nudo i suoi sentimenti, raccontando storie

che hanno in bocca il sapore amaro delle delusioni, dei tradimenti e della sofferenza,

ma anche del riscatto. Tematicamente è una sorta di prosecuzione del tormentato

Essence, magnifico disco in cui le sue radici sudiste ed il sound tipicamente

roots e coriaceo degli esordi si trasfigurava in qualcosa di assolutamente originale,

un ciondolante folk-rock dall'aria desolata, che catturava solo sulla lunga distanza.

Il nuovo corso riprende esattamente da quelle certezze, anche se prova di nuovo

a spingersi in avanti, a cambiare le regole del gioco. E' per questo che la Williams

ha coraggio da vendere: questa volta tocca alla produzione di Marc Howard rendere

affascinante il percorso, con arragiamenti secchi e dichiaratamente "live", la

voce in primo piano ed una band ridotta all'essenza del rock'n'roll (chitarra,

basso, batteria e siamo già pronti). Lucinda

Williams è una donna molto coraggiosa: non ci sono calcoli nelle sue canzoni,

è tutto così vero, spoglio e crudo da fa pensare a una artista assolutamente pura.

World Without Tears nasce sotto il segno di queste considerazioni,

tanto è sincera e trasparente la musica che contiene. Non ama mediazioni la nostra

Lucinda e sarà per questo che oggi nessuno, ma proprio nessuno, riesce a cantare

l'amore come lo fa lei, mettendo a nudo i suoi sentimenti, raccontando storie

che hanno in bocca il sapore amaro delle delusioni, dei tradimenti e della sofferenza,

ma anche del riscatto. Tematicamente è una sorta di prosecuzione del tormentato

Essence, magnifico disco in cui le sue radici sudiste ed il sound tipicamente

roots e coriaceo degli esordi si trasfigurava in qualcosa di assolutamente originale,

un ciondolante folk-rock dall'aria desolata, che catturava solo sulla lunga distanza.

Il nuovo corso riprende esattamente da quelle certezze, anche se prova di nuovo

a spingersi in avanti, a cambiare le regole del gioco. E' per questo che la Williams

ha coraggio da vendere: questa volta tocca alla produzione di Marc Howard rendere

affascinante il percorso, con arragiamenti secchi e dichiaratamente "live", la

voce in primo piano ed una band ridotta all'essenza del rock'n'roll (chitarra,

basso, batteria e siamo già pronti).

Anche per questo World Without Tears

non sarà un ascolto facile: nei testi è sempre la stessa Lucinda che abbiamo imparato

ad amare, fragile e forte al tempo stesso, ma l'impianto sonoro richiede uno sforzo

in più. Il soffio country di Overtime e quello

più soul della stessa title-track, ballate come Ventura o Minneapolis

fanno tutte parte del suo bagaglio di esperienze passate, ma nei ritmi sghembi

di Righteously e American Dream, nel

talkin' incalzante di Sweet Side ci sono scelte

davvero spiazzanti, che ribadiscono l'ispirazione di questa grande artista. Chi

vorrà poi assaggiare le sberle elettriche della band (con una menzione per Doug

Pettibone alle chitarre) troverà pane per i propri denti nel bluesaccio torbido

di Atonement, in cui la voce si trasforma in un ringhioso lamento, e nel

fragoroso rock'n'roll di Real Live Bleeding Fingers and

Broken Guitars Strings, monumento agli Stones dei settanta e ai riff

di Keith Richards. Il motto recita: "un artista di cui si è perso lo stampo"

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Live @ the Fillmore [Lost Highway 2005]

Live @ the Fillmore [Lost Highway 2005]

di

Gianfranco Callieri

A

Lucinda Williams non è mai piaciuto fare le cose in fretta. O forse non ha mai

potuto, chissà. Anche adesso, oltrepassata la boa dei 50 anni nonché raggiunto

uno status artistico e commerciale di tutto rispetto, la nostra rockeuse preferita

non sembra intenzionata a farsi abbindolare dalle sirene della serialità o dei

dischi un tanto al chilo. In parte, questa ragionata lentezza nel cadenzare le

uscite discografiche è da imputarsi alle sue origini sudiste (è nata a Lake Charles,

Louisiana, nel 1953) e al carattere rilassato e sornione che paiono portare in

dote; in parte, e secondo me nella parte sostanziale, la carriera di Lucinda è

stata sempre contrassegnata da un approccio assai incisivo alla sala d'incisione:

un lavoro - Fruits Of My Labor - di meticolosa, paziente e testarda professionalità

che, album dopo album, le ha consentito di cucirsi addosso un suono personalissimo

e immediatamente riconoscibile, quello poi estrinsecatosi in tre dischi - Car

Wheels On A Gravel Road, Essence), World Without Tears - a dir poco perfetti sotto

ogni possibile profilo. Non che quelli precedenti si segnalassero per demeriti

particolari, ma alla luce dell'inattaccabile equilibrio degli ultimi lavori è

naturale identificare i più stagionati Ramblin' ('78), Happy Woman Blues ('80),

Lucinda Williams ('89) e Sweet Old World ('92) nelle prove generali, talvolta

istintive e talvolta sofferte, di una visione che avrebbe trovato pieno compimento

soltanto in seguito. Logico, insomma, che giungesse il fatidico doppio dal vivo

a fotografare, celebrare e suggellare un lustro abbondante di ispirazione inesausta,

e Live @ The Fillmore non delude certo le aspettative, marchiando

anzi la stagione discografica in modo indelebile attraverso un trionfo di rabbia,

dolcezza, passione e rock'n'roll. A

Lucinda Williams non è mai piaciuto fare le cose in fretta. O forse non ha mai

potuto, chissà. Anche adesso, oltrepassata la boa dei 50 anni nonché raggiunto

uno status artistico e commerciale di tutto rispetto, la nostra rockeuse preferita

non sembra intenzionata a farsi abbindolare dalle sirene della serialità o dei

dischi un tanto al chilo. In parte, questa ragionata lentezza nel cadenzare le

uscite discografiche è da imputarsi alle sue origini sudiste (è nata a Lake Charles,

Louisiana, nel 1953) e al carattere rilassato e sornione che paiono portare in

dote; in parte, e secondo me nella parte sostanziale, la carriera di Lucinda è

stata sempre contrassegnata da un approccio assai incisivo alla sala d'incisione:

un lavoro - Fruits Of My Labor - di meticolosa, paziente e testarda professionalità

che, album dopo album, le ha consentito di cucirsi addosso un suono personalissimo

e immediatamente riconoscibile, quello poi estrinsecatosi in tre dischi - Car

Wheels On A Gravel Road, Essence), World Without Tears - a dir poco perfetti sotto

ogni possibile profilo. Non che quelli precedenti si segnalassero per demeriti

particolari, ma alla luce dell'inattaccabile equilibrio degli ultimi lavori è

naturale identificare i più stagionati Ramblin' ('78), Happy Woman Blues ('80),

Lucinda Williams ('89) e Sweet Old World ('92) nelle prove generali, talvolta

istintive e talvolta sofferte, di una visione che avrebbe trovato pieno compimento

soltanto in seguito. Logico, insomma, che giungesse il fatidico doppio dal vivo

a fotografare, celebrare e suggellare un lustro abbondante di ispirazione inesausta,

e Live @ The Fillmore non delude certo le aspettative, marchiando

anzi la stagione discografica in modo indelebile attraverso un trionfo di rabbia,

dolcezza, passione e rock'n'roll.

Merito ovviamente della statura di interprete

e di autrice archiviata da Lucinda, ma anche di una band che è la migliore che

si sia mai trovata alle spalle. Aggiungendo alla conta la spettacolare chitarra

solista di Doug Pettibone (un fenomeno o poco meno), il basso incalzante di Taras

Prodaniuk (attenzione al suo soliloquio su Are You Down) e il drumming quanto

mai duttile di Jim Christie (ora aggressivo e pestone, ora discreto e carezzevole),

sul palco ci sono in tutto quattro persone, eppure, all'occasione, sanno macinare

artiglieria rock come gli Stones al gran completo oppure creare un'atmosfera intima

e raccolta da folk-festival. La prima parte del doppio cd è affidata alle ballate

indolenti tra country, rock e blues che col tempo si sono trasformate nel tratto

distintivo della scrittura di Lucinda. Dal pigro laid-back di una splendida Out

Of Touch alle partiture jazzate della doppietta Overtime / Blue,

dal folk-rock struggente di Ventura alla filastrocca triste di Lonely

Girls, un magnifico catalogo della side of the road dove trovano rifugio

e disinfettante per le ferite vagabondi, solitari, uomini e donne in fuga o col

cuore spezzato, insomma tutti gli underdogs troppo romantici per integrarsi a

fondo nelle caselle della società. Il primo scossone arriva con l'abrasiva versione

di Changed The Locks, che dal punto di vista

del lavoro alla sei corde è il capolavoro assoluto di Pettibone, grezzo e richardsiano

(nel senso di "Keef") come non mai. Da qui in poi, e proseguendo in buona parte

del secondo disco, l'introspezione cede il timone a uno suono sporco, distorto,

quasi da garage band, con punte eclatanti di foga nella voce scorticata che accompagna

il ringhio di una sublime Joy (otto minuti

da brividi, con Lucinda recalcitrante e invelenita alla maniera di un Dan Stuart

in gonnella) e nell'epica alla Neil Young di una grandiosa Essence.

Ma tutta la parte centrale, che comprende pure il boogie-blues fiammeggiante

di Atonement, il drive granitico di I Lost It,

la sensualità di Righteously, una ruggente rilettura dell'ormai classica Pineola

e il rockaccio in odor di Paul Westerberg di Real Live Bleeding Fingers And

Broken Guitar Strings, è dominata dal fremito elettrico di un rock'n'roll

scomposto, nervoso, graffiante. Dopo il country-folk frizzante di Those

Three Days e il rapping allucinato di American Dream, la chiusa

dell'album torna a far quadrare il cerchio della malinconia e dei ricordi con

la rarefazione cinematica di World Without Tears, Bus

To Baton Rouge (in bellissima chiave semiacustica) e Words Fell.

Saluti di rito al pubblico con tre parole molto significative: "Love, peace &

revolution". A questo punto ignoro se, andandosene a Slidell, Lucinda Williams

sia riuscita a ritrovare la sua gioia. Quel che so è che si è dimostrata capace

di trasformare le proprie cicatrici, il proprio dolore e la propria femminilità

nella musica più autentica e coinvolgente - in una parola: bella - degli ultimi

quindici anni

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

West [Lost Highway 2007]

West [Lost Highway 2007]

di Marco

Denti

Si

sapeva ormai da tempo che Lucinda Williams viaggia ad altezze stratosferiche,

con un songwriting elementare ma dall'identità fortissima e con un'intepretazione

che, per forza, espressività e coraggio, non ha eguali. Era un po' più difficile

intuire che si sarebbe superata arrivando a forgiare un disco, West,

che va ben oltre l'intensa qualità di Essence e di World Without Tears e si sistema

tra il capolavoro Car Wheels On A Gravel Road (per l'intima natura delle canzoni)

e il Live @ The Fillmore (per l'energia profusa). In realtà, pur intrecciando

una moltitudine di connessioni con Essence (soprattutto nel trittico iniziale

di Are You Alright?, Mama You Sweet,

Learning How To Live), con le parti più elettriche

e rock'n'roll di World Without Tears (e di conseguenza del citato Live @ The Fillmore)

dove spiccano gli assist chitarristici di Doug Pettibone (splendidamente rumoroso

in Unsuffer Me, Come On e Wrap My Head

Around That) e naturalmente con Car Wheels On A Gravel Road, che è

e rimane il suo turning point, West fa classifica a sé. Questo perché Lucinda

Williams ci mette l'anima in ogni singola parola che canta, come se fosse una

questione di vita o di morte, come se il rock'n'roll non fosse destinato a rimanere

incastrato nelle sue ombre e nei suoi fallimenti, ma fosse una sorta di rituale

liberatorio. Si

sapeva ormai da tempo che Lucinda Williams viaggia ad altezze stratosferiche,

con un songwriting elementare ma dall'identità fortissima e con un'intepretazione

che, per forza, espressività e coraggio, non ha eguali. Era un po' più difficile

intuire che si sarebbe superata arrivando a forgiare un disco, West,

che va ben oltre l'intensa qualità di Essence e di World Without Tears e si sistema

tra il capolavoro Car Wheels On A Gravel Road (per l'intima natura delle canzoni)

e il Live @ The Fillmore (per l'energia profusa). In realtà, pur intrecciando

una moltitudine di connessioni con Essence (soprattutto nel trittico iniziale

di Are You Alright?, Mama You Sweet,

Learning How To Live), con le parti più elettriche

e rock'n'roll di World Without Tears (e di conseguenza del citato Live @ The Fillmore)

dove spiccano gli assist chitarristici di Doug Pettibone (splendidamente rumoroso

in Unsuffer Me, Come On e Wrap My Head

Around That) e naturalmente con Car Wheels On A Gravel Road, che è

e rimane il suo turning point, West fa classifica a sé. Questo perché Lucinda

Williams ci mette l'anima in ogni singola parola che canta, come se fosse una

questione di vita o di morte, come se il rock'n'roll non fosse destinato a rimanere

incastrato nelle sue ombre e nei suoi fallimenti, ma fosse una sorta di rituale

liberatorio.

West ne coglie tutta l'essenza, trovando posto per una malinconica

sezione d'archi (Where Is My Love?), per una

romanticissima fisarmonica (Words), per quel

mondo a parte che è la chitarra di Bill Frisell, il quale a pieno titolo fa parte

del piccolo e selezionatissimo team che ha seguito Lucinda Williams. Nomi scelti

sui rami migliori dell'albero genealogico del rock'n'roll: Jim Keltner è un'enciclopedia

vivente della batteria (basta ascoltare il tempo impossibile che detta in Rescue

per farsene un'idea), Tony Garnier è l'unico musicista ad aver resistito con Bob

Dylan così a lungo e questo, al di là delle inequivocabili doti di bassista, dovrebbe

bastare, Gary Louris ormai ha masticato abbastanza radici da permettersi qualcosa

in più e Hal Willner, che di West è il produttore, è un personaggio sì piuttosto

eccentrico ed evoluto, ma anche intelligente quanto basta per capire che un flusso

di emozioni si può accompagnare da una parte piuttosto che da un'altra, ma non

si può modificare più del tanto. Grande disco, grandissima Lucinda Williams.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

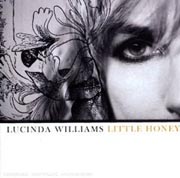

Little Honey [Lost Highway 2008]

Little Honey [Lost Highway 2008]

di

Nicola Gervasini

Pronti…partenza…via!.Riff...batteria…hey,

il basso! Dov'è il basso?...Stop!...ok, ripartiamo subito…di nuovo riff…batteria…basso…partiti!...vai

Lucinda, tocca a te: "ho trovato l'amore che cercavo stando dietro una chitarra

elettrica, è un amore vero, è un amore vero"…ecc...ecc... Ecco, questa è la cronaca

del primo minuto di Little Honey, e basterebbe per parlarne per

pagine e pagine. Lucinda Williams è tornata, e anche in fretta stavolta, con l'urgenza

di dire poche e semplici cose: che sta bene, che ha smesso di rimuginare sulle

proprie sofferenze e, soprattutto, che ha voglia di suonare tanto rock. Un messaggio

chiaro da quei primi versi di Real Love, dove

la soluzione di tutto era sempre stata lì, dietro una chitarra. Ma si poteva iniziare

benissimo dalla fine del disco per ricevere la stessa comunicazione, dalla cover

di It's A Long Way To The Top, un titolo che

nel 1975 per gli allora esordienti AC/DC suonava come una speranza (poi avveratasi)

di poter suonare rock and roll per una vita, ma che oggi appare quanto mai autobiografico

anche per lei, che al top, libera di fare rock and roll, ci è arrivata davvero

dopo una lunga strada. Se era apparso palese che West le fosse servito soprattutto

a svuotare l'anima da tutte le disperazioni, Little Honey arriva per riempirla

di nuovo con il campionario d'ordinanza di una musicista rootsy: tanto country

sempre (Well, Well, Well tira in ballo addirittura Charlie Louvin), ma

anche molto blues (Heaven Blues), gospel (la

lunga Rarity) e persino soul (Tears Of Joy

è una sorta di country-soul, la suadente Knowing sciorina una inaspettata

sezione fiati). Pronti…partenza…via!.Riff...batteria…hey,

il basso! Dov'è il basso?...Stop!...ok, ripartiamo subito…di nuovo riff…batteria…basso…partiti!...vai

Lucinda, tocca a te: "ho trovato l'amore che cercavo stando dietro una chitarra

elettrica, è un amore vero, è un amore vero"…ecc...ecc... Ecco, questa è la cronaca

del primo minuto di Little Honey, e basterebbe per parlarne per

pagine e pagine. Lucinda Williams è tornata, e anche in fretta stavolta, con l'urgenza

di dire poche e semplici cose: che sta bene, che ha smesso di rimuginare sulle

proprie sofferenze e, soprattutto, che ha voglia di suonare tanto rock. Un messaggio

chiaro da quei primi versi di Real Love, dove

la soluzione di tutto era sempre stata lì, dietro una chitarra. Ma si poteva iniziare

benissimo dalla fine del disco per ricevere la stessa comunicazione, dalla cover

di It's A Long Way To The Top, un titolo che

nel 1975 per gli allora esordienti AC/DC suonava come una speranza (poi avveratasi)

di poter suonare rock and roll per una vita, ma che oggi appare quanto mai autobiografico

anche per lei, che al top, libera di fare rock and roll, ci è arrivata davvero

dopo una lunga strada. Se era apparso palese che West le fosse servito soprattutto

a svuotare l'anima da tutte le disperazioni, Little Honey arriva per riempirla

di nuovo con il campionario d'ordinanza di una musicista rootsy: tanto country

sempre (Well, Well, Well tira in ballo addirittura Charlie Louvin), ma

anche molto blues (Heaven Blues), gospel (la

lunga Rarity) e persino soul (Tears Of Joy

è una sorta di country-soul, la suadente Knowing sciorina una inaspettata

sezione fiati).

Stili, idee, suoni prima ancora che canzoni, è questa

la grande novità portata da Little Honey nella carriera di Lucinda Williams, un

disco nato per essere suonato prima ancora che ascoltato, dove la chitarra di

Doug Pettibone è libera di essere protagonista indiscussa e di toglierle spazio

in Honey Bee, e la sezione ritmica David Sutton

e Butch Norton pompa ritmo pestando selvaggiamente come sul palco. Ed è anche

il suo primo disco auto-celebrativo, evidente in quell' omaggiare la sé stessa

che fu recuperando schegge impazzite perse nel tempo (la strascicata Circles

and X's è del 1985), oppure lasciando che un mostro sacro come Elvis Costello

incasini la melodia di Jailhouse Tears per

glorificare la propria ammissione nel gotha del rock che conta. E in questo turbine

di esercizi di stile, persino le sue tipiche ballate struggenti (Little Rock

Star, If Wishes Were Horses e l'acustica e bellissima Plan

To Marry) acquisiscono una insolita leggerezza. Little Honey non sarà

mai ricordato come uno dei suoi dischi più rappresentativi, non ha lo spessore

dei suoi predecessori e ne conserva persino alcuni difetti (ad esempio l'eccessiva

prolissità), ma è il disco dove per la prima volta Lucinda non si atteggia a fare

la rocker vissuta e non ostenta più le proprie cicatrici, ma fa semplicemente

la rock-singer. E un disco così non serviva solo a lei.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Blessed [Lost Highway / Universal 2011]

Blessed [Lost Highway / Universal 2011]

di

Marco Denti

Ispiratissima,

concentrata, con un sound levigato quel tanto che basta a dare i giusti contorni

alle canzoni ma suonato come se fosse dal vivo, Lucinda Williams sfodera un disco

che è l'apoteosi del suo songwriting, delle sue capacità di performer e della

sua splendida, innata indole rock'n'roll. Il termine di paragone più vicino è,

senza esitazioni, il suo capolavoro, Car Wheels On Gravel Road: Blessed

è meno istintivo e più ragionato, cede qualcosa alla freschezza (ed è anche inevitabile,

visti gli anni e i dischi consumati da Lucinda Williams) e ne guadagna in maturità.

Soprattutto ne guadagna il suo suono, sospeso sempre tra le ballate rarefatte

e le spettacolari incursioni in uno dei rock'n'roll più elettrici degli ultimi

anni, ne ha guadagnato. Va detto che alla solida coppia di produttori che già

l'aveva seguita per Little Honey, ovvero Eric Liljestrand e Tom Overby, si è aggiunto

Don Was e gli effetti si sentono soprattutto in termini di omogeneità e di impatto

sonoro. Persino l'invitato di turno, Elvis Costello, che qui rende il favore a

Lucinda Williams per il duetto su The Delivery Man sembra un altro. La sua chitarra

(insieme ad altre due o tre, per inciso) rende Seeing

Black una meravigliosa cavalcata elettrica e il fatto che sia messa

lì, nel cuore di Blessed, non deve essere un caso. Ispiratissima,

concentrata, con un sound levigato quel tanto che basta a dare i giusti contorni

alle canzoni ma suonato come se fosse dal vivo, Lucinda Williams sfodera un disco

che è l'apoteosi del suo songwriting, delle sue capacità di performer e della

sua splendida, innata indole rock'n'roll. Il termine di paragone più vicino è,

senza esitazioni, il suo capolavoro, Car Wheels On Gravel Road: Blessed

è meno istintivo e più ragionato, cede qualcosa alla freschezza (ed è anche inevitabile,

visti gli anni e i dischi consumati da Lucinda Williams) e ne guadagna in maturità.

Soprattutto ne guadagna il suo suono, sospeso sempre tra le ballate rarefatte

e le spettacolari incursioni in uno dei rock'n'roll più elettrici degli ultimi

anni, ne ha guadagnato. Va detto che alla solida coppia di produttori che già

l'aveva seguita per Little Honey, ovvero Eric Liljestrand e Tom Overby, si è aggiunto

Don Was e gli effetti si sentono soprattutto in termini di omogeneità e di impatto

sonoro. Persino l'invitato di turno, Elvis Costello, che qui rende il favore a

Lucinda Williams per il duetto su The Delivery Man sembra un altro. La sua chitarra

(insieme ad altre due o tre, per inciso) rende Seeing

Black una meravigliosa cavalcata elettrica e il fatto che sia messa

lì, nel cuore di Blessed, non deve essere un caso.

Attorno a Seeing Black,

si coagulano anche Soldier's Song, una ballata

strepitosa che racconta questi anni di guerra come nessun altro ha fatto, e la

stessa Blessed che in sé è la migliore carta d'identità di Lucinda Williams. Non

ci importa il gossip (c'è fin troppa gente che se ne occupa), ma in tutta evidenza

il recente matrimonio ha giovato alle condizioni in cui scaturisce il suo songwriting:

a parte Seeing Black, Soldier's Song e forse Ugly Truth, la Lucinda Williams

di Blessed è un'appassionata, convinta e particolarissima interprete degli "inarticolati

linguaggi del cuore", per dirla con Van Morrison. Sa di cosa sta parlando quando

si parla d'amore (e qui, invece, per citare Raymond Carver, uno che non è molto

distante dalle sue visioni): To Be Loved, Sweet

Love, Kiss Like Your Kiss celebrano

l'amore a tutto tondo, che poi non è riferito soltanto ai legami con un'altra

persona, ma è tout court un modo di affrontare la vita. Basta sentire Buttercup

(non è difficile, è la prima del disco) per capire che Lucinda Williams ama gli

Stones, così come tutti quei musicisti il cui nome scompare spesso nelle note

a piè di pagina, ma che sanno dare sempre un contributo superiore. In Blessed

ci sono, tra gli altri, Matthew Sweet alle voci, Rami Jaffe alle tastiere e l'onnipresente

Greg Leisz alle chitarre che, con tutta l'attenzione alle canzoni di Lucinda Williams,

diffondono raffinatezze a piene mani. Di più, non si può chiedere, ma per gli

eterni insoddisfatti, la versione speciale di Blessed contiene anche un altro

disco, The Kitchen Tapes, che ritare Lucinda Williams sola con la sua chitarra

e le sue (e altre ancora) canzoni. Tra i dischi dell'anno, già da adesso.

|